2025藝術與科技生產力大會年度峰會日程全公開!

關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!

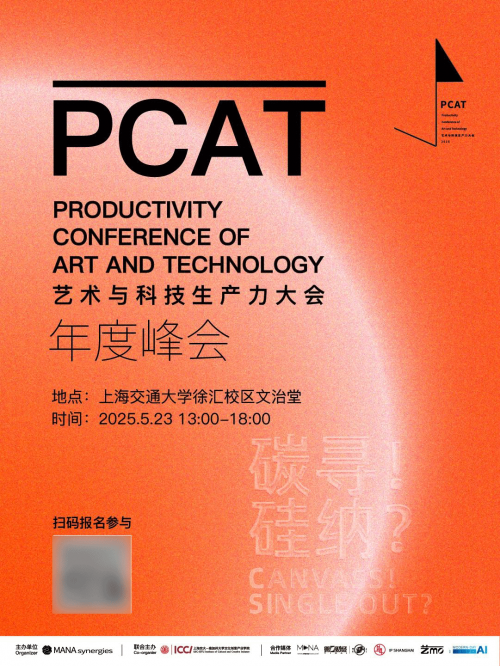

當"碳"與"硅"這兩個元素符號被賦予哲學隱喻,這場關于人類文明未來圖景的討論便已超越了技術迭代的表層邏輯。"探(碳)尋!歸(硅)納?"的主題,以諧音雙關叩擊著人類文明的終極命題:在硅基智能加速進化的時代,碳基生命的獨特價值究竟何在?人類文明將以何種姿態完成這場史無前例的物種對話?“探尋”的不僅是技術邊界,更是人機共存的哲學;“歸納”的不僅是生產范式,更是文明延續的路徑。

本次年度峰會,我們將邀請到藝術家、創作者、學者及文商旅的專家們,共同探討藝術與科技如何重構內容生產邏輯?人類如何在人機協同中重新定位價值?……

2025藝術與科技生產力年度峰會

2025.05.23 13:00-18:00以碳尋!硅納?為主題

邀請到10多位

國內外藝術與科技及相關領域的領軍者

分享各自的洞見與工作

探索碳硅協同、行業重塑與生產再分工

峰會結束當晚還有

多媒體視聽演出

2025.05.23 19:00-22:30

邀請到

常駐深圳的藝術家、策展人沈丕基;

常駐上海/紐約的教育工作者、表演者Viola He

為大家帶來先鋒的多媒體音畫交互演出。

藝術與科技生產力大會年度峰會

開幕致辭

致辭嘉賓

張偉民

上海交通大學上海交大-南加州大學

文化創意產業學院(ICCI)長聘教授、院長

主旨分享

分享嘉賓

張慶紅

上海超自然文化科技有限公司

MANA全球新媒體藝術產業及媒體平臺董事長

CAC新時線媒體藝術中心創辦人

中國藝術與科技交互轉化生態的推動與探索者,從事藝術與學術、藝術與公共、藝術與生活、藝術與商業、藝術與文旅文創產業的應用與實踐。2013年創辦新時線媒體藝術中心(CAC),是中國較早致力于媒體藝術展示、研究/創作及學術交流、公共教育的非營利機構,CAC為媒體藝術在全球語境中的論述、生產及傳播開拓了一個多樣且富有活力的平臺,在國際新媒體藝術領域享有較高知名度與美譽度。2016年3月創立國際新媒體藝術內容分享與推廣平臺MANA,是國內首家進行藝術與科技創作者、創作內容集聚與商業對接平臺,也是首家進行新媒體藝術產業化的行業媒體平臺。

分享主題

碳尋!硅納?— PCAT與超自然計劃

張慶紅將圍繞PCAT(藝術與科技生產力大會)的戰略定位與發展構想、2025年度活動規劃與亮點、分工體系下的生產力變革與核心能力建設,以及超自然計劃(MANA Synergies)的運營戰略與實施路徑展開深度探討,分享藝術與科技融合的前沿思考與實踐方向。

楊宇東

第一財經總編輯

第一財經日報總編輯

資深媒體人和資本市場研究者,從事財經新聞報道工作26年。

負責第一財經全媒體新聞采編業務,帶領團隊完成了一批在國內外產生重大影響的財經報道在引領財經媒體轉型發展方面成就突出,2008年他負責創建了國內首個媒體研究院——第一財經研究院;2009年,他負責創建了國內首個財經通訊社——第一財經通訊社;2015年開始他擔任第一財經全媒體內容采編負責人,帶領采編團隊啟動了數字化轉型工作,第一財經客戶端排名穩居同類產品前列;擔任上海證券交易所第一屆上市公司信息披露專家咨詢委員會委員,現任上海市新聞工作者協會常務理事,著有《中國中小板上市公司評價體系》等論著;2024年榮獲第十七屆上海長江韜奮獎(韜奮系列)。

分享主題

媒介在AI時代的人文思考

在AI的大趨勢之下,傳統媒體該如何應對?

對直播做廣域分發、對短視頻做社交媒體傳播、以中長視頻做細分領域深度解析,為行業、企業提供豐富的專業內容數字傳播解決方案之外,依舊未放棄社會議題關注和對商業文明的探索。在AI的故事之外,第一財經總編輯還與你分享媒介在科技時代的人文思考。

韓挺上海交通大學上海交大-南加州大學

文化創意產業學院(ICCI)黨委書記

特聘教授、博士研究生導師

醫療機器人研究院雙聘教授,“長江學者獎勵計劃”特聘教授,全國寶鋼優秀教師,擔任工業設計教學指導分委員會委員,全國設計專業學位研究生教指委委員。主持包括國家重點研發課題、國家自科基金面上、國家社科基金等國家級課題。獲高等學校科學研究優秀成果獎二等獎,上海市教學成果一等獎。

分享主題

HI+AI協同智能的設計思維和創新設計

在智能制造時代,HI(人類智能)與 AI(人工智能)協同智能成為關鍵創新方向。創意思維是源泉,打破傳統制造思維定式,從多元視角挖掘智能產品獨特價值。用戶體驗為核心,深度洞察用戶需求,讓智能設計貼合用戶操作習慣與情感訴求。智能設計則借助 AI 高效處理數據、優化流程,結合 HI 的創造力與判斷力,實現優勢互補。于智能制造企業而言,把握此協同智能,能在產品研發、生產優化等環節實現突破,打造更具競爭力的智能產品與服務,引領行業邁向新高度。

鄭飛

騰訊云數字政府華東區總經理

分享主題

AI時代,科技與文化交織下“無組織的組織”數字創客社區的力量

科技的飛速發展,尤其是AI技術,打破了傳統組織的邊界。在數字創客社區中,人們因共同的興趣、愛好或目標聚集在一起,無需嚴格的層級架構和規章制度,卻能高效協作、創造價值。這種無組織的組織形式,是文化多元性與科技便捷性碰撞出的火花,它展現出了人類協作的新可能,也看到了個體力量匯聚的強大力量。讓我們一起擁抱這種新形態,探索它在未來能為我們帶來怎樣的驚喜與變革。

林凡軍

國家社科基金藝術學重大招標項目首席專家

山東省藝術研究院院長研究員

博士生導師

《人文天下》主編

山東省政協委員

國家社科基金藝術學重大招標項目首席專家。(全國)文化和旅游研究院所聯盟理事委員會副主任、秘書長,山東省文藝評論家協會副主席。主要從事文化數字化研究,特別是演藝新技術、新模式、新業態、新生態構建研究。近幾年聚焦藝術數字化領域的理論研究和實踐探索,特別是人工智能在文化藝術領域應用研究。負責的代表性項目主要有2021年度國家社科基金藝術學重大招標項目“科技賦能藝術生產與演出、演播研究”,《數字中國的新時代舞臺藝術》叢書(7種)獲2024年度國家出版基金資助,“舞臺藝術與科技融合青年評論人才培訓”項目獲2024年度國家藝術基金資助等。

分享主題

戲曲數據作為藝術生產力

戲曲資源數字化,經過藝術檔案征集、采集、轉化、加工、標注,創建多模態高質量專業數據集,訓練戲曲專業小模型,用于戲曲創作智能輔助,構成戲曲藝術資源創造性轉化閉環。核心問題包括數據標注標準體系、數據和算法審美對齊、應用場景創建,以及對于藝術本體的再認識、藝術受眾的知識和技能、藝術傳播的算法倫理、藝術價值創造的邏輯等,關系到藝術生產要素構成及其配置效率,以及與此相關的文化治理能力治理體系建設。

袁樵

上海復旦規劃建筑設計研究院副總工

照明設計所所長

上海市照明學會副理事長長期從事室內照明、低碳城市規劃、城市照明有關科研和實踐工作。近年來完成上海、蘇州、汕頭、天府新區等景觀照明規劃。首屆上海國際光影節專家委員會委員,參與上海國際光影節的創辦和組織工作。

分享主題

上海國際光影節的可持續發展

介紹上海國際光影節的創辦理念、特色思路,在去年首屆成功舉辦的經驗總結基礎上,對未來推進上海國際光影節低碳可持續發展、創新技術使用、提高光影內容創作水平、豐富互動體驗、強化公眾和專業參與等做出展望和計劃。

院長對話

對談主持

鄭達

華中師范大學美術學院院長

跨媒體藝術家

“低科技藝術實驗室”創立者

作品獲得英國 “The 2017 Lumen Prize” 互動藝術大獎,“2018 第三屆王式廓獎”藝術獎得主。華中師范大學美術學院教授、院長。中國美術家協會實驗藝術藝委會委員。英屬哥倫比亞大學(UBC)藝術系訪問學者和韓國首爾CPI研究員。藝術工作聚焦于藝術與科學的跨媒體互動藝術,其創作軌跡焦距在現實與虛擬世界交錯點的探索和實踐,包括游戲藝術、互動藝術、AI裝置、媒體劇場等。創立的“低科技藝術實驗室”專注于當下媒體文化和跨學科的融合,基于電子虛擬環境的藝術實驗,探索光與運動的交互、機器視覺系統的算法美學,以及可計算媒介的裝置藝術的感知系統。

對談嘉賓

羅華慶

敦煌研究院前副院長

中國敦煌石窟保護研究基金會副理事長

1962年生,1983年畢業于重慶師范學院歷史系,同年入職敦煌文物研究所(敦煌研究院前身),先后在石窟考古、石窟管理、陳列中心、辦公室工作。發表論文20余篇,學術專著4部,主持國內外敦煌藝術展覽50余個,多次榮獲“十大精品”展覽獎。現任中國敦煌石窟保護研究基金會副理事長。

劉謙

西交利物浦大學影視與創意科技學院院長

劉謙教授于2024年6月起正式出任西浦影視與創意科技學院(AFCT)院長。他擁有豐富的學術背景與領導經驗,曾作為北京電影學院數字媒體學院的創始院長,并在國內外國家級研究機構擔任過一系列學術研究職務。 劉教授的學術履歷包括在美國加州大學圣地亞哥分校加利福尼亞通訊與信息技術研究院擔任可視化集成研究員、在美國國家超級計算應用中心(NCSA)以及中國電力科學研究院(CEPRI)擔任系統研究員。

劉教授擁有伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校理學碩士學位和西安交通大學工學學士學位。他還曾在意大利羅馬大學人工智能實驗室擔任訪問研究員,并在早年師從著名油畫家、中國美術學院蔡亮教授研習西方繪畫,藝術底蘊深厚。

代曉蓉

上海音樂學院數字媒體藝術學院副院長

數字媒體學科專業帶頭人

教授,博士生導師

英國諾丁漢大學信息科技碩士、上海音樂學院音樂數字媒體藝術博士,上海市優秀青年教師。

從事了大量藝術實踐活動。在近二十部舞臺劇目中擔任多媒體設計、視覺總監。多媒體音樂劇場《笛韻天籟》、《東去西來》分別獲2017、2018年國家藝術創作基金重大項目資助。2018年,音舞詩畫《木卡姆印象》,獲得中國文化部精品工程扶持項目。2018年“沉浸式虛擬現實跨媒體展演工程系統開發項目”獲國家科技創新工程項目。2018年第一屆世界人工智能大會擔任主廳設計藝術總監,2019年第二屆世界人工智能大會AI+藝術展演策劃和藝術總監,2019年中國歌劇《逐月》視覺藝術設計總監,2020年新時代版紅色經典史詩《長征組歌》,原創民族音樂史詩《紫禁城》視覺藝術設計總監。2021年文化部百年百部重點扶持項目《陽光照耀天山》視覺總設計。

主持的學術理論科研項目有十余項先后獲國家及省部級基金資助。其中《數字化劇場表演藝術的理論與藝術實踐研究》獲國家社會科學基金資助。

沈倩

上海戲劇學院藝術科技與管理學院副院長

數字演藝集成創新重點實驗室主任

中國舞臺美術學會燈光專業委員會副主任

中國數字教育聯盟秘書長

上海照明學會文旅藝術照明專委會主任

上海市劇協舞美專委會副主任兼秘書長

曾獲2022年度上海市東方英才(青年拔尖人才計劃)、2021年度上海市教育系統三八紅旗手、2020年度 上海市青年五四獎章、2018年度 霍英東基金會青年教師獎等。

長期專注于戲劇與演藝領域的藝術設計與創新,在燈光設計、數字光影設計、演藝空間設計等方向深耕多年,探索舞臺光影與數字影像在演藝空間中的融合應用。迄今已完成百余部演藝作品的燈光設計與數字演藝設計,作品多次榮獲國家舞臺藝術精品工程等國家級、省部級級獎項。

積極推進跨學科合作,致力于藝術、科技、教育三者的深度融合,構建數字化、智能化、整體性的演藝設計創新體系,為未來演藝創作開辟全新可能性。

張丹

魯迅美術學院實驗藝術系主任

張丹為魯迅美術學院三級教授、中國美術家協會實驗藝委員會委員、魯迅美術學院學術委員會委員、實驗藝術系主任、遼寧省優秀研究生導師、省美術家協會理事、省藝術類專業學位研究生教育指導委員會委員、全國“鄉村藝術建設專項委員會”常務委員。主要從事當代藝術創作和教學研究工作。多次參與國內外交流項目,舉辦多次個展,作品被巴西尼邁耶博物館、德國沃爾特公司、魯美美術館及前挪威文化部長等國內外多家機構及個人收藏;先后主持2023國社科藝術學一般項目、2021年國家文旅部科技創新項目以及2022年中宣部繪本創作項目等多項國家級科研項目。

峰會日程

關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!

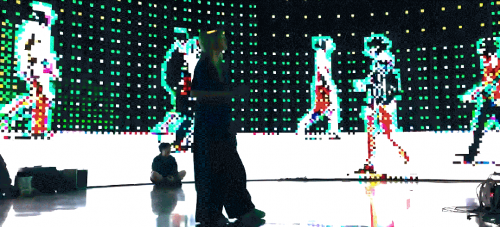

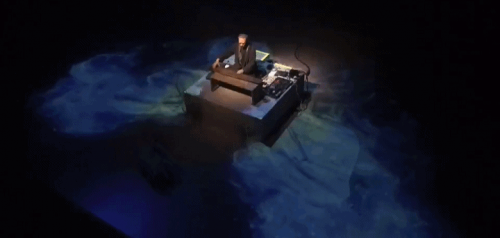

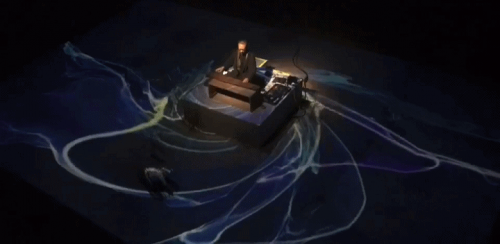

多媒體視聽演出

作為“撞見未來”MANA創作者扶持計劃體驗周開幕活動,在2025藝術與科技生產力年度峰會結束當晚,藝術家沈丕基與Viola He將展開一場多媒體視聽表演,沈丕基以中國傳統元素重構電子聲音與沉浸影像,Viola He則通過編程與舞蹈探索技術中的詩意,這場演出將帶您穿梭于虛實之間,體驗藝術與科技的無限可能。時間:2025.05.23 19:00-22:30地點:the point(上海市徐匯區欽江路102號現代物流大廈東樓14樓)參與方式:內邀制

演出嘉賓介紹

沈丕基

藝術家、策展人

1993年生活創作于深圳至今,涉及聲音、裝置、影像、行為、繪畫、詩歌等藝術形式。演出現場結合了中國傳統元素,交融在實驗電子聲音中,尋求偶發性、自然性,沉浸式影像視覺效果。表達現代都市與山野之間,現實事物與魔幻夢境,真實和虛空的游離狀態,重構全新的東方意境,有趣地構建著多維度的藝術場景。

Viola He

教育工作者、表演者

跨學科藝術家和文化組織者

Viola He (@v10101a) 是常駐上海/紐約的教育工作者、表演者、跨學科藝術家和文化組織者。使用DIY電子設備、電腦編程、舞蹈、以及各種基于時間的媒介,探索和研究電子技術框架里詩意的結構、系統和界面。

創作沉浸式體驗、裝置藝術、XR劇場和即興表演,使用算法來增強、改變和模糊視聽素材,在數字和實體媒介之間探索新的聲音和視覺美學。Viola是上海紐約大學交互媒體藝術的助理教授,同時也是無領導小組Livecode.NYC的藝術家,與創意技術實踐者共同組織、表演,探討社群與技術的關系。Viola的跨界作品經常在不同場景的藝術活動中展出,包括SXSW西南偏南音樂節,紐約Under the Radar戲劇節,智利的Radio Tsonami藝術節,香港國際詩歌節,以及上海、東京、洛杉磯、舊金山、紐約的地上地下及場景。

關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!

本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系,我們會及時處理:tousu_ts@sina.com。

舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn

未經授權禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責任

大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關服務

Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved

湘ICP備2023001087號-2